ベーコンの「せかブロ」にお邪魔します✌

先日発売された「基本とプロのコツが両方学べる Canvaデザイン」の制作に、著者と二人三脚で携わった青柳唯と申します。ベーコンの弟です。普段は猫のYouTubeや音楽をやって暮らしています。

ベーコン

ベーコンこの記事はnoteの記事にプラスして、ベーコンの解説付きの完全版です!

本を読んでくれた方や、書籍を作ってみたい人に役立つように書きますね。

※ベーコンとオンライン・オフラインで350時間以上、一緒に制作しました。

今回は、制作に関わったからこそお伝えできる、この本の魅力や制作の裏側、そして一番大変だったことについて、少しだけお話しさせてください。

よろしく

この本は、こんな人に届けたい!

どんな方に読んでほしいか。この本は、読む部分によって様々なレベルの方に役立つように設計されています。

▼Canvaをこれから始める「完全初心者」の方

▼すでに使っているけど、もっと体系的に学びたい方

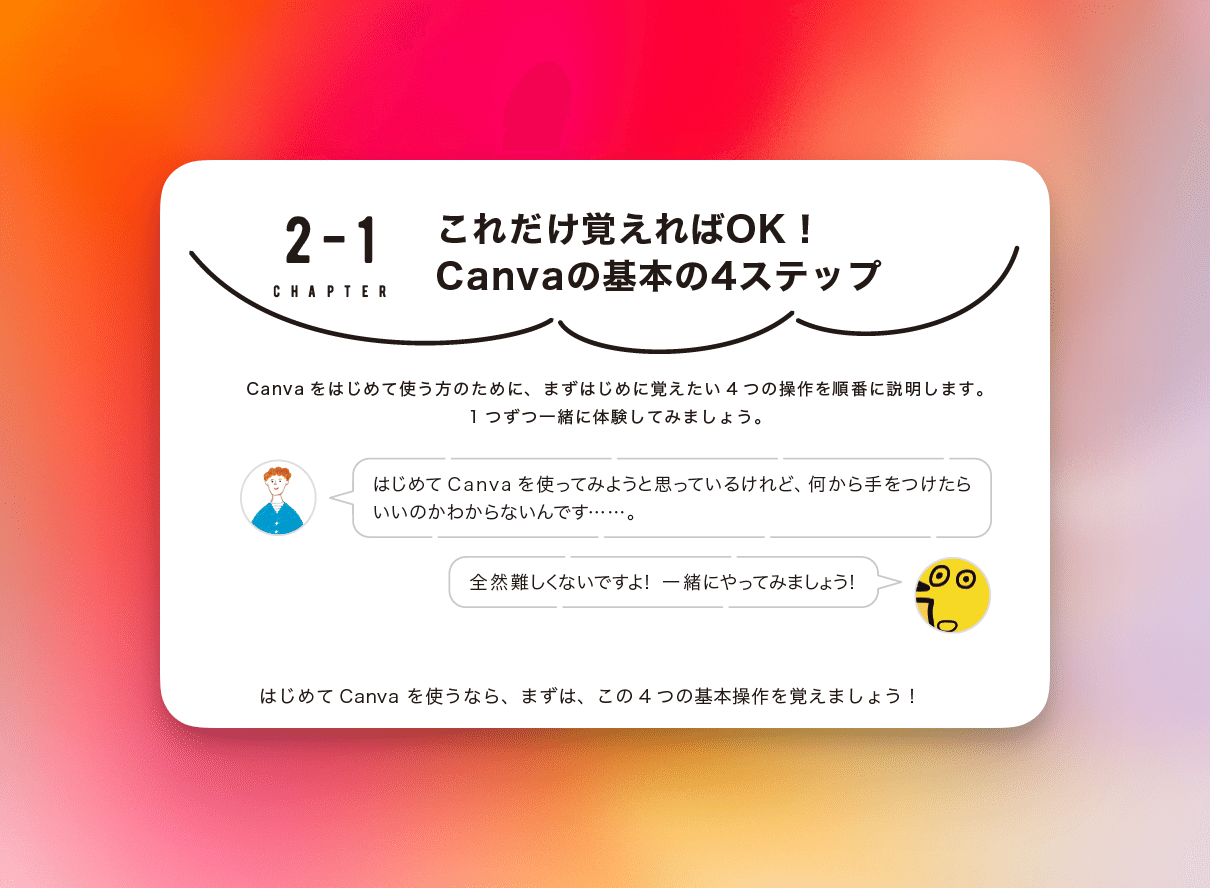

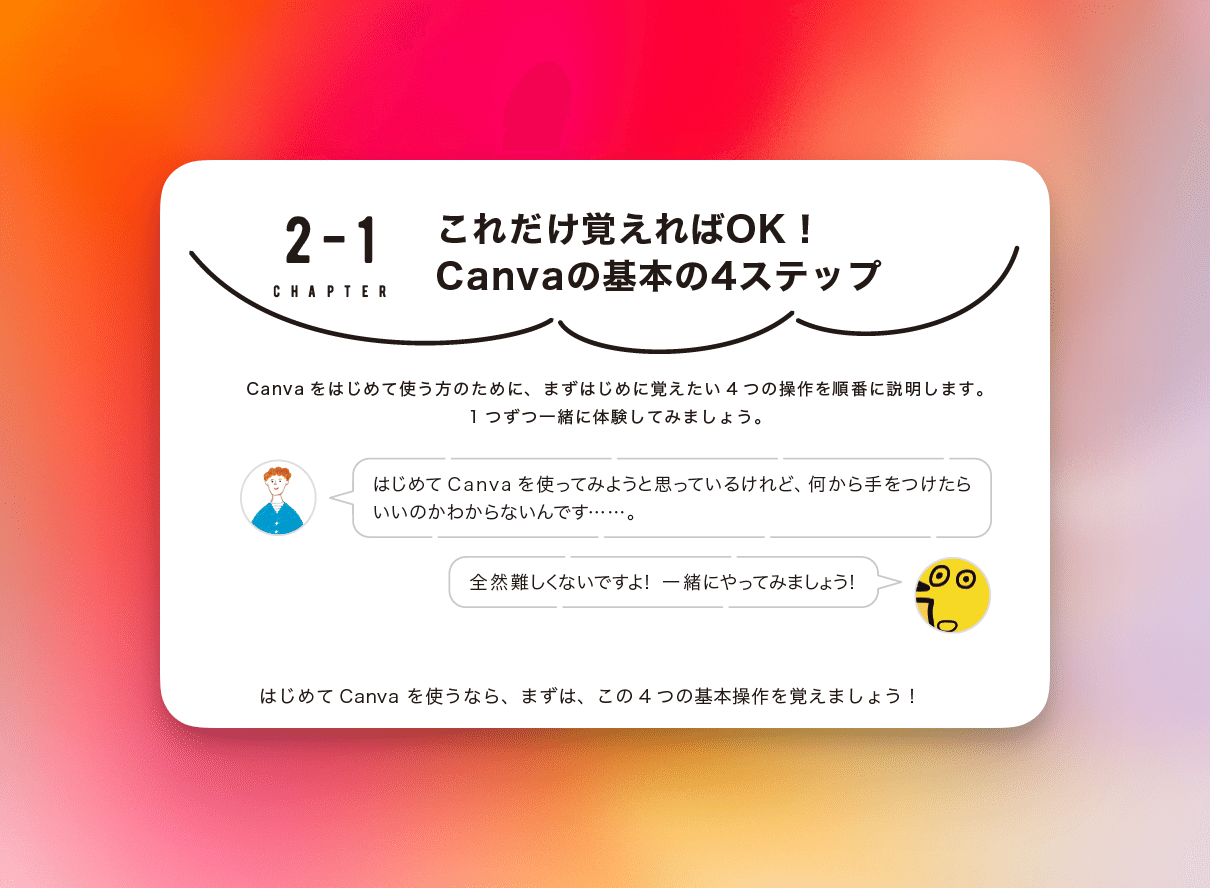

本書の前半部分は、皆さんのための「教科書」です。Canvaの基本的な機能や操作方法を、一つひとつ丁寧に、そして網羅的に解説しています。ここを読めば、まずCanvaの全体像がしっかりと掴めるはずです。

はい!336Pの分厚い本なんだけど、前半は基本編でよく使う機能をまとめたね…厳選も苦労したっすね。

共同作業者が語る!この本の「一番おいしい」ポイント

僕がこの本で「ここが一番うまくできている!」と感じるポイントは、大きく2つあります。

1. 手っ取り早く”垢抜けデザイン”が作れる「実践的Tips」

本書の後半は、具体的な作例をもとにデザインのコツを学んでいくパートです。

ありふれたテンプレートを、どうすればもっと”垢抜けた”プロっぽいデザインにできるのか。そのための具体的なテクニックを「Before → After」形式で、ふんだんに紹介しています。

この「ワンポイントTips」こそ、本書の一番おいしい部分です。今まさにあなたが作っているデザインを、ワンランク上のクオリティに引き上げるためのヒントが、きっと見つかります。

「プロっぽいデザインとはどんなものなのか」「プロっぽくても普段使わないデザインなら意味がないよね!?」とか毎日、アイデアを出し合いました。

2. 専門用語を徹底的に避けた「圧倒的な分かりやすさ」

デザインの話になると、どうしても専門用語が増えがちです。でも、この本では「誰が読んでも理解できること」を徹底的に追求しました。

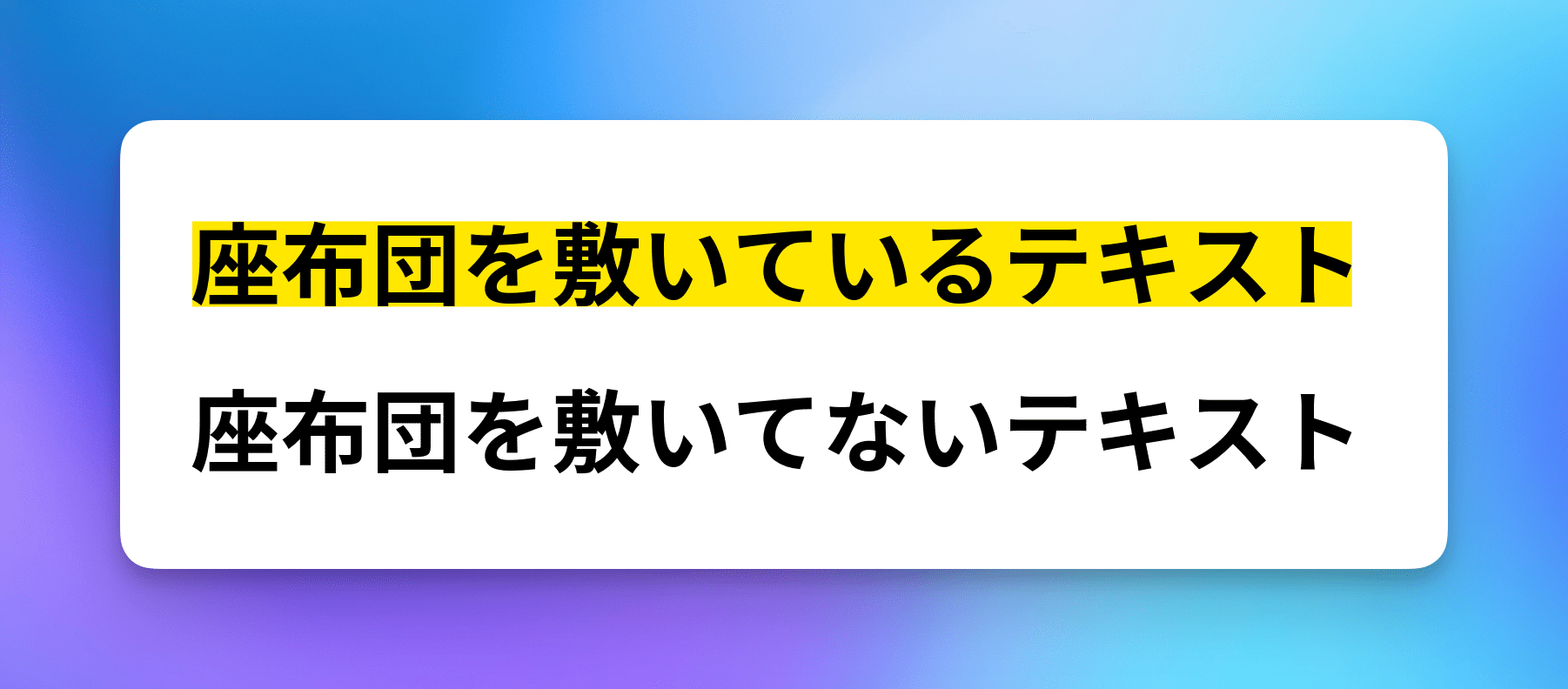

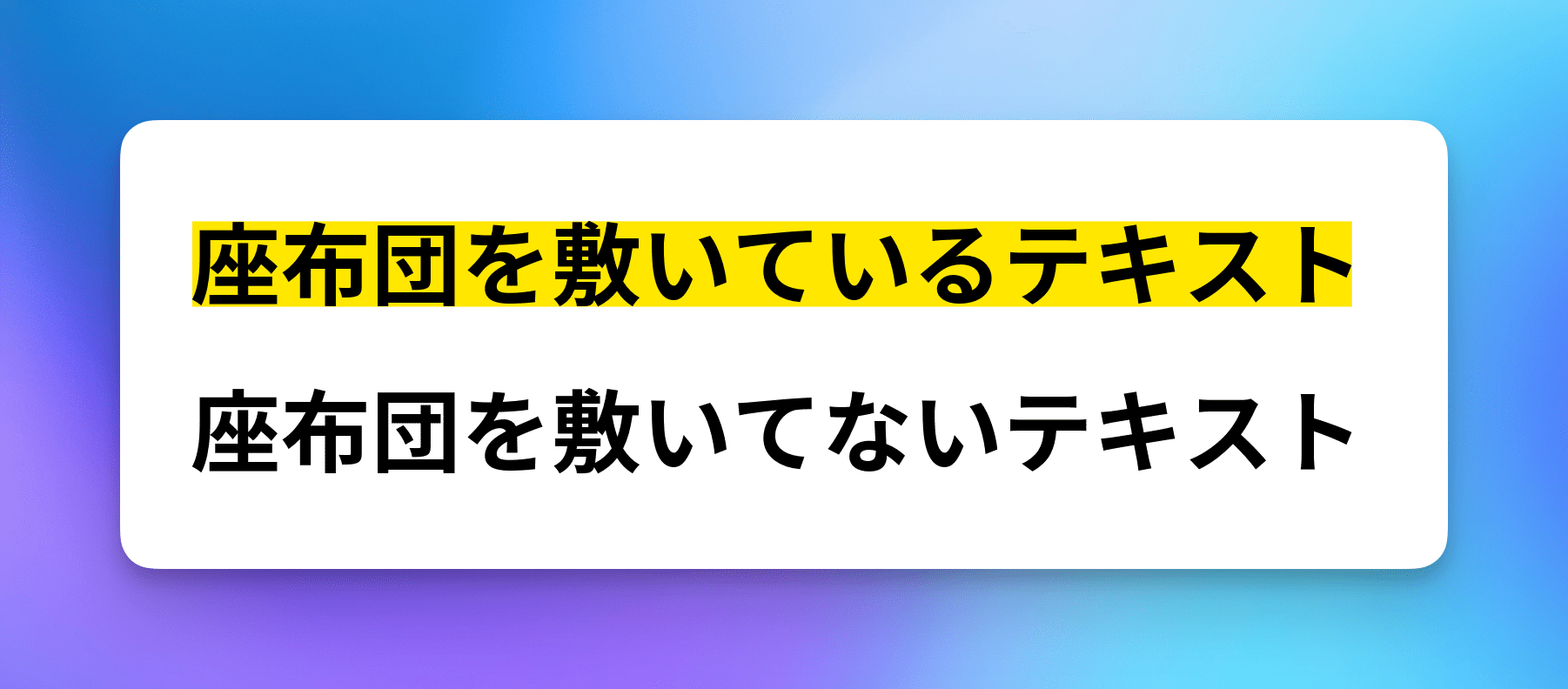

例えば、デザインの世界で「座布団」という言葉があります。

これは、文字を読みやすくするために背景に色のついた図形を敷くテクニックのことです。

でも、本書では「座布団を敷いて…」とは書きません。

「文字の後ろに黄色の四角を置くことで…」

というように、誰が読んでも一瞬で意味がわかる表現を心がけました。後半のデザイン論を含むパートも、専門用語でつまずくことなく、スッと頭に入ってくるはずです。この「とっつきやすさ」は、制作チームが最もこだわった部分の一つです。

【制作秘話】一番大変だったのは「見えない構造」づくり

最後に、「基本とプロのコツが両方学べる Canvaデザイン」の制作で一番苦労した話です。それは、本書の後半パートの「構造的な分かりやすさ」を設計することでした。

実は、後半の作例ページは、ただテンプレートを改良しているだけではありません。

左ページ(Before)には、「抜け感のあるロゴにしたい」「シンプルだけど少しオリジナリティが欲しい」といった“困り人”の複雑な要望が設定されています。そして、その要望を「一部は満たしているけれど、完全ではない」絶妙なテンプレートを配置しているんです。

なぜなら、要望をすべて満たしていたら、もうデザインをいじる必要がなくなってしまうから。

そして右ページ(After)で、そのテンプレートに手を加え、“困り人”のワガママな要望をすべて叶えた完成デザインを掲載しています。

この、「要望」→「一部を満たすテンプレート」→「すべてを満たす完成形」という一連の流れの整合性をすべての作例で取るのが、本当に大変でした。テンプレート1つ選ぶにも、すべてに理由があるのです。

もし本書を手に取っていただけたら、この「隠された構造」にも少しだけ注目してみてください。デザインの課題解決のプロセスを、より深く理解していただけるかもしれません。

最後にベーコンより

弟からの「基本とプロのコツが両方学べる Canvaデザイン」の解説でした!

ずっと一緒に制作してきたんだけど、こだわりポイントは微妙に違って面白かったです。

▼ベーコンのこだわりポイントはこちらの記事に書いています。

https://note.com/bacon2/n/ne2d18510955c

弟はデザイナーではないのですが、今回の書籍に必要な能力があったのでお仕事としてお願いしました。

お願いしたことは

・日本語をわかりやすく直す

・書籍の構造の相談

・デザイナーじゃない立場での確認

基本的にほぼすべての原稿を一緒に確認して、一緒に制作しました!

「こうすれば、人の役に立てるのではないか?」と考えながら作った本がたくさんの人達に読んでもらえて嬉しかったです。